【番客樓里的僑心】吳家麺民居:激勵(lì)后昆勤奮創(chuàng)業(yè)的“心家園”

吳家麺民居系愛國華僑吳家麺所建,為中西合璧的閩南華僑建筑精品。這棟氣勢(shì)磅礴的番客樓處處呈現(xiàn)出“洋裝其外,漢式其內(nèi)”的風(fēng)格,將創(chuàng)業(yè)家史、家訓(xùn)、思親諭代等內(nèi)容一并勒石豎碑立于家園之中,在感恩先輩的同時(shí),激勵(lì)后人發(fā)揚(yáng)勤勞開拓精神,為國、為鄉(xiāng)多作貢獻(xiàn)。

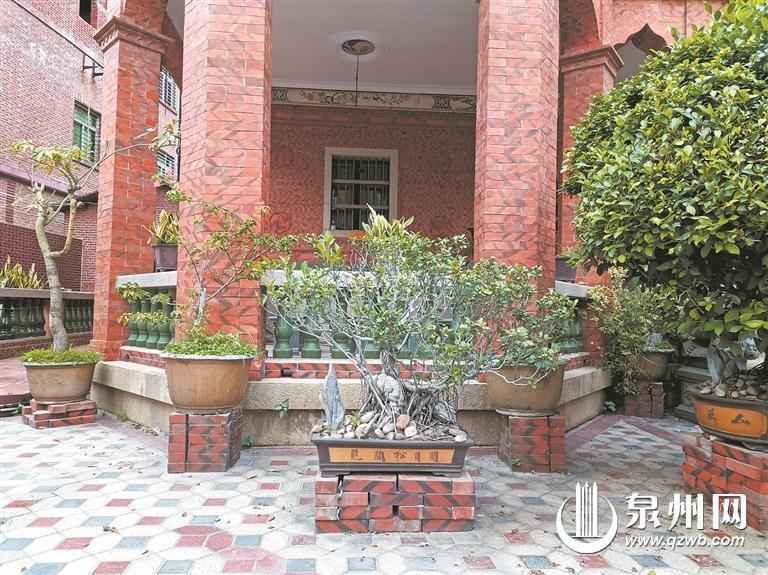

吳家麺民居氣勢(shì)磅礴

出身貧寒卻志氣不凡

位于泉州鯉城浮橋街道新步社區(qū)的吳家麺民居(又稱吳家麺家園)始建于1951年,是旅居印尼愛國華僑吳家麺傾力建造的。該民居背枕清源,面朝紫帽,為二層中西合璧式番客樓。20世紀(jì)初,大批浮橋人過番謀生,事業(yè)有成后或返鄉(xiāng)或匯資到鄉(xiāng),修宗祠、建宅第,投資置業(yè),興辦公益事業(yè),吳家麺便是其中的杰出代表。

據(jù)介紹,吳家麺生于1909年,還未出生時(shí)其父已逝,為“遺腹之子”。由于家中一貧如洗,吳家麺5歲時(shí)便勇敢地挑起擔(dān)子,走村串巷叫賣油條碗糕,得些微薄收入助母養(yǎng)家。吳家麺雖出身貧寒,但志氣不凡。無錢入私塾讀書,他便以蘆竹為筆、以土為箋,在地上書寫練字。買不起書,就尋機(jī)找人借書自讀,不幾年竟也“略通經(jīng)卷”。

水車堵的彩繪十分精致

12歲時(shí),吳家麺已經(jīng)成長為知書達(dá)理的少年。為增長見識(shí),同時(shí)也為改變家中窘迫現(xiàn)狀,他隨堂叔下南洋欲前往印尼打工,卻因盤纏不足而滯留新加坡。在新加坡,舉目無親的吳家麺過起了寄人籬下的生活,他替人修補(bǔ)麻袋、搬運(yùn)貨物,拼命攢下到手的每一分錢。終于在4年后攢足路費(fèi),乘船抵達(dá)印尼。在印尼,吳家麺先是到商行里當(dāng)幫工,積累下一定從商經(jīng)驗(yàn),精明的他不久就通過收購當(dāng)?shù)赝廉a(chǎn)以及經(jīng)營咖啡買賣,賺到了人生的“第一桶金”。在財(cái)產(chǎn)厚實(shí)之后,吳家麺便自辦公司,創(chuàng)立“益源”商號(hào),日漸發(fā)跡,成為印尼當(dāng)?shù)睾蘸沼忻母粌S。

建筑材料迄今色澤鮮艷

時(shí)刻想在家鄉(xiāng)“起大厝”

舊時(shí),泉州地區(qū)流傳《到番銀》歌謠:“舊年番銀一寄來,今年大厝起連排。海口番船十多艘,我家洋樓紅磚壁。”吳家麺與眾多華僑一樣,在海外發(fā)家致富后,感念故土對(duì)他的養(yǎng)育之情,時(shí)刻想著要在家鄉(xiāng)“起大厝”。1951年春,家麺從印尼匯來巨款并附厝圖,叮囑新步的家人籌備蓋樓事宜。后于當(dāng)年冬季動(dòng)工建造番客樓“吳家麺民居”。

據(jù)家麺之子吳端源早年撰文所述,吳家麺民居的建筑材料都是精挑細(xì)選出來的:石材為南安石礱石,由木船運(yùn)至新步溪邊,再由小工抬至厝場;巨大的粉墻是在外地造好運(yùn)來的,每塊要由20人抬;采自深山的杉木在伍堡被絞成杉排,趁著漲潮由水路運(yùn)至新步;所有的基墻都用三合土夯實(shí),而門庭內(nèi)的磚雕、石雕以及厝內(nèi)木雕,均請(qǐng)惠安名匠雕琢而成。工程之大,來料之難,耗工之巨,實(shí)屬罕見。歷時(shí)兩年,主體工程才于1953年完成。吳家麺于1959年辭世,裝飾工程中斷。1964年,家麺之妻續(xù)匯專款,對(duì)這棟番客樓進(jìn)行后期裝飾并興建圍墻。1995年后,吳端源又進(jìn)行重修,整飾樓宇周邊,綠化庭院,始得今顏。

洋樓中西合璧的風(fēng)格明顯

洋樓中西合璧風(fēng)格明顯

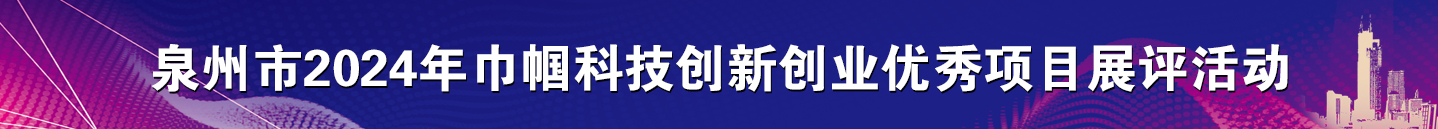

而今,吳家麺民居主體建筑為一幢兩層紅磚洋樓,坐東北朝西南,六房看廳四坡頂構(gòu)造。外廊兩端突出,呈現(xiàn)“凹”字形,紅磚砌造羅馬柱結(jié)構(gòu)的拱門,磚柱間設(shè)圓拱及尖拱。建筑立面為清水紅磚與白石搭配,廊內(nèi)有石膏線裝飾的天花板,掛燈處都有魚、鳥、花等色彩艷麗的畫飾,中西合璧的風(fēng)格十分明顯。

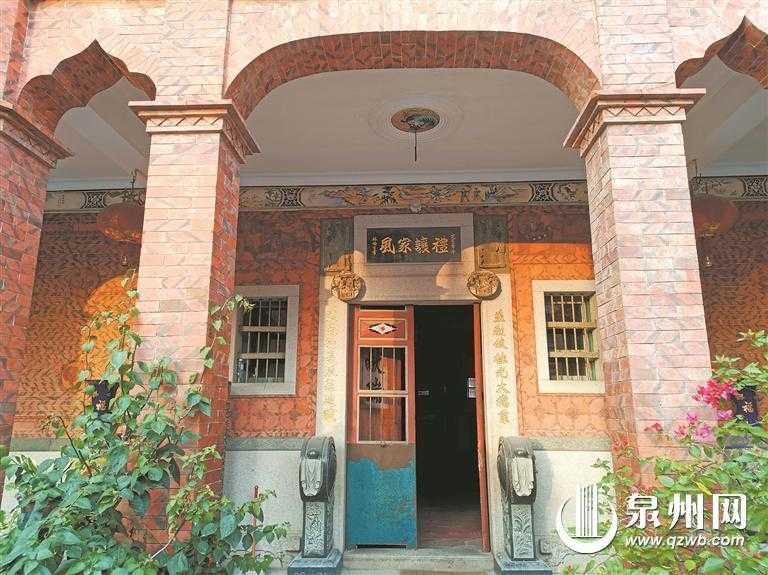

樓的正中山頭頂端裝飾一只站在彩球上的瓷片雕老鷹,一副雄風(fēng)傲骨的姿態(tài),表達(dá)振翅高翔之意;左右雙樓的山頭則有瓷片剪粘的大雁,寓意雁歸南國、戀國愛鄉(xiāng)。正中有匾“延陵世胄”,暗指家族源自延陵吳氏,上飾雙鳳,并標(biāo)明建房時(shí)間;兩側(cè)山頭則書有“明月臺(tái)”“清風(fēng)樓”字樣,寓指故園環(huán)境幽雅,引人思鄉(xiāng)。

樓正中山頭裝飾振翅欲飛的老鷹

兩層樓立面磚雕彩繪有“薛丁山征西”之“棋盤山”、“狄青演義”之“刀劈王天化”和“蕭何月下追韓信”“海蚌姑娘”諸多歷史典故或神話傳說,更有“鳳戲牡丹”“鴛鴦戲水”及“卍”(萬)字盤長紋等圖案,寓意富貴吉祥、福氣連綿。

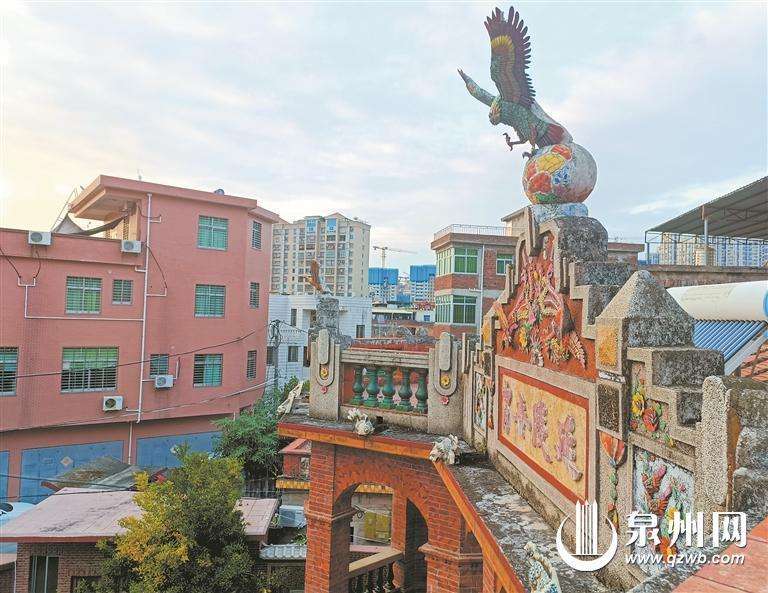

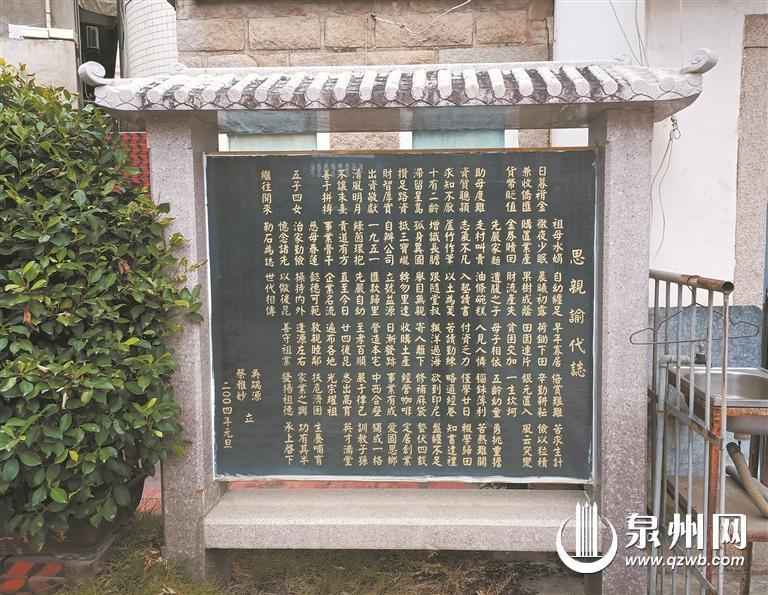

洋樓圍墻大門門匾書寫“詩禮傳家”,一樓大門門額為“禮讓家風(fēng)”,二樓門匾則為“飲水思源”,都在展示著吳氏家族的文化品格和精神氣質(zhì)。一樓大門兩側(cè)設(shè)置螺紋抱鼓石,石質(zhì)門簪雕有“東吳”及“駙馬府”歷史故事,上面另刻“抗美援朝,保家衛(wèi)國”字樣,極富時(shí)代特征。為激勵(lì)后昆恪守祖訓(xùn)、勤奮創(chuàng)業(yè)、詩禮傳家,吳端源將民居取名“吳家麺家園”,并把家訓(xùn)、家園志、思親諭代等內(nèi)容一并勒石豎碑立于家園之中,還自書《眷戀故鄉(xiāng)》一文鐫于圍墻上。

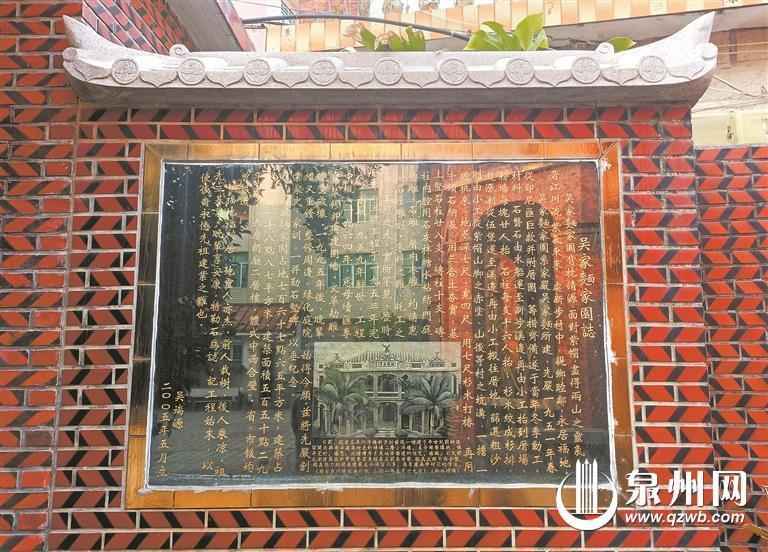

《思親諭代志》石碑

2001年至2007年,天津大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、美國華盛頓大學(xué)、天津建筑設(shè)計(jì)院、廈門建筑設(shè)計(jì)院等的不少專家、研究人員都曾慕名而來參觀“吳家麺家園”,并表示該建筑具有建筑文化研究價(jià)值,是塊難得的“寶”。

永憶先輩創(chuàng)立基業(yè)之難

僑居印尼數(shù)十年,肩負(fù)著改變個(gè)人與家庭命運(yùn)的重任,吳家麺依靠自己的艱苦奮斗,在海外實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)與致富。在這一過程中,他也沒少受歧視和打壓,但不管遭遇多少困難,吳家麺的愛國愛鄉(xiāng)之情是永遠(yuǎn)不變的。

據(jù)介紹,20世紀(jì)三四十年代,在荷殖印尼時(shí)期,由于荷蘭殖民者刻意的挑撥離間,逐漸使印尼土著對(duì)當(dāng)?shù)厝A人產(chǎn)生了敵對(duì)心理。這種敵對(duì)心態(tài)最終導(dǎo)致樁樁“排華”慘案的發(fā)生。在1945年至1949年間,印尼不斷發(fā)生針對(duì)華人華僑的泗水慘案、巴眼亞比慘案、文登慘案、山口洋慘案和巨港慘案等。有些華人為了自保,不得不放棄中國國籍,甚至改成印尼姓。吳家麺作為印尼知名華僑,始終堅(jiān)持不改國籍不改姓。在最艱難的時(shí)刻,他除利用社會(huì)關(guān)系自保外,還在自己的家園內(nèi)收容不少逃難的華人華僑,陪他們渡過難關(guān)。

1949年,中華人民共和國成立,吳家麺將小兒子吳端源由印尼送回故鄉(xiāng)新步,讓他接受中國文化的熏陶。后來,吳端源成長為泉州市人民醫(yī)院心內(nèi)科主任醫(yī)師,成了遠(yuǎn)近聞名的名醫(yī)。2000年7月退休后,吳端源與妻子在吳家麺家園里遍種花木,精心打理,特別是房屋兩邊栽種的高大棕櫚樹更具南洋風(fēng)情。2007年底,吳家麺家園因環(huán)境優(yōu)美被全國婦聯(lián)、國家環(huán)保總局評(píng)為“綠色家庭”。

家園里遍種花木

為緬懷、感恩父輩,吳端源在《吳家麺家園志》碑文中寫道:“前人栽樹,后人乘涼,祖先立基業(yè),晚輩享安康。特勒石為志,記工程始末,以使后裔永憶先祖建業(yè)之難也。”

嵌于墻內(nèi)的《吳家麺家園志》碑

責(zé)任編輯:蘇慧敏

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請(qǐng)注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com