泉州古橋碑:歷史長河中的時光驛站

泉州自古橋梁眾多,在此背景下,記述造橋、修橋歷史信息的橋碑應運而生。橋碑起初只為簡單記錄修橋者、捐資者姓名以及修橋時間等,之后漸漸承載了更為厚重的信息,甚至成為在地文化的一種精神載體。每一塊古橋碑,都是時光長河里凝固的驛站,是人生旅途中矗立的無聲豐碑。

弦歌不輟育菁英

泉州府文廟洙泗橋橋碑

泉州府文廟廣場前的八封溝上有洙泗橋,橋畔立有“洙泗橋”橋碑。此碑高227厘米,寬92厘米,厚18厘米。橋碑正中央“洙泗橋”三字榜書豎排,雍容方正,盡顯廟堂之氣。碑的左下方小字豎書“嘉靖乙卯冬立石”。嘉靖乙卯為嘉靖三十四年(1555),如此一算,這塊橋碑已有470年的歷史。

“洙泗”二字具有深厚的文化淵源。孔子晚年在山東的洙河、泗河之間設立洙泗講堂,傳道授業。孔子去世后,洙泗講堂成了紀念和祭祀孔子的重要場所。唐時,唐太宗李世民加封孔子為“先圣”,唐高宗又加封孔子為“文宣王”,所以洙泗講堂又稱先圣講堂。到了宋代,孔子被加封為“先圣文宜王”,成了“至圣”“萬世師表”。元代,洙泗講堂改稱洙泗書院。明嘉靖三年(1524),山東巡按御史李獻重修洙泗書院,正殿三間用以祭祀孔子及儒家“四配十二哲”,東廡、西廡用以祭祀孔子眾弟子,自此奠定洙泗書院格局。因圣人圣跡,“洙泗”成儒學文脈的重要象征之一。所以,一般祭祀孔子的地方常會出現與“洙泗”有關的風物。

宋人李彌遜有詩曰:“洙泗流風遠,儀型世有人。”孔子思想與儒家文化構成了中華文化的主體和根基,是人類文明寶庫中東方智慧的瑰寶。縱然許多事物“逝者如斯夫”,但有的卻能歷久彌新,與時間同趨永恒。古時,這座洙泗橋是泉州士子進入府文廟的必經之路,見證一代代鴻儒碩學的奮斗足跡。而今,府文廟依舊以其獨特的氛圍吸引著無數學子前來感受文化熏陶,洙泗橋青石板上回響的正是新時代的杏壇弦歌。

離洙泗橋不遠的后城街八卦溝邊祖師巷內,還站著一方清康熙五十二年(1713)所立的《泉州文廟洙泗橋示禁碑》。此碑原立于洙泗橋旁,后移至今處。碑文曉諭府文廟附近邑民不可侵占府文廟的橋溝等地,否則一概究治。從此一碑,亦可見數百年來為守護泉州文化心脈的努力。

王十朋與蔡襄“隔空對話”

洛陽橋橋中亭碑刻不少

泉州民間有諺語:“站如東西塔,臥如洛陽橋。”從這句諺語亦不難看出,泉州人對于洛陽橋的喜愛。這座跨海石橋的建造始于宋皇祐五年(1053),當時由泉州開元寺僧人宗已和郡人王實、盧錫合力籌建,但最初因資金、技術、人力等現實問題,造橋工程并不順利。嘉祐三年(1058),名宦蔡襄二度出知泉州,洛陽橋的建設迎來了“歷史最強援”。在蔡襄的親自督辦下,經艱苦努力,洛陽橋終于在嘉祐四年(1059)十二月建成,歷時6年8個月。落成后的洛陽橋(萬安橋),成了當時泉州北上福州乃至內陸腹地的交通樞紐,在泉州水陸復合運輸網絡的發展中具有開拓性的里程碑意義。自宋而下,立于洛陽橋橋中亭及附近的石碑刻眾多,它們匯聚成該橋的“碑林博物館”,共同承載漫長歲月里的記憶,講述著古橋曾經的歲月,也是如今游覽洛陽橋的一大亮點。

蔡襄的《萬安橋記》碑書法雄渾樸茂

《萬安橋記》碑是第一方講述該橋故事的橋碑,碑文由蔡襄親書:“(萬安橋)渡實支海,去舟而徒,易危而安,民莫不利。職其事者,盧錫、王實、許忠,浮圖義波、宗善等,十有五人。既成,太守莆陽蔡襄為之合樂宴飲而落之。”碑記落筆鐫史,也令造橋的主事人名垂青史。《萬安橋記》現存碑刻分上、下二碑,上碑為北宋原刻,原露天立于洛陽橋岸左,宣和間(1119—1125)由蔡襄曾孫蔡桓拓本重刻立于洛陽橋南蔡襄祠內。此碑不僅書法雄渾樸茂、端莊沉穩,而且文字精練,鐫刻精致,被今人譽為文、書、鐫“三絕”;下碑為1963年摹擬原作重刻。《萬安橋記》碑具有極高價值,堪稱“閩地橋梁第一碑”。

南宋狀元名臣王十朋是蔡襄的“小迷弟”。南宋乾道四年(1168),57歲的王十朋出知泉州,雖然已近耳順之年,但王十朋對于蔡襄的熾愛未曾消減半分,一到泉州他便四處尋訪與蔡襄有關的遺跡,洛陽橋自然也是非去不可的。在參觀完洛陽橋與《萬安橋記》碑,并至橋南蔡襄祠內祭拜蔡襄后,王十朋感慨之余,寫下《洛陽橋》詩:“北望中原萬里遙,南來喜見洛陽橋。人行跨海金鰲背,亭壓橫空玉虹腰。功不自成因砥柱,患宜預備有風潮。蔡公力量真剛者,遺愛勝于鄭國僑。”之后,又賦《蔡端明祠堂》詩曰:“公昔自禁從,再來臨此邦。河梁一何壯,筆力獨能扛。政績留南紀,祠堂枕大江。山川與人物,今古兩無雙。”這無疑是他與蔡襄的“隔空對話”。后來,王十朋也向蔡襄學習,在泉州履職期間,關心民瘼,清節似水,播德宣猷,深受泉州吏民愛戴。蔡襄、王十朋,兩代名宦的故事,成為洛陽橋揮之不去的記憶。

縱覽歷史,自洛陽橋建成的900多年來,歷朝歷代組織過17次修復工程。與洛陽橋重修相關的橋碑,如《泉州府修萬安橋記》《重修洛陽橋碑記》《重修萬安橋記》《重修萬安橋北記》《清嘉謨重修萬安橋碑記》《清沈汝瀚重修萬安橋記》等,也為后世記錄了洛陽橋的“獨特履歷”。

獨特的《剔奸保民》碑

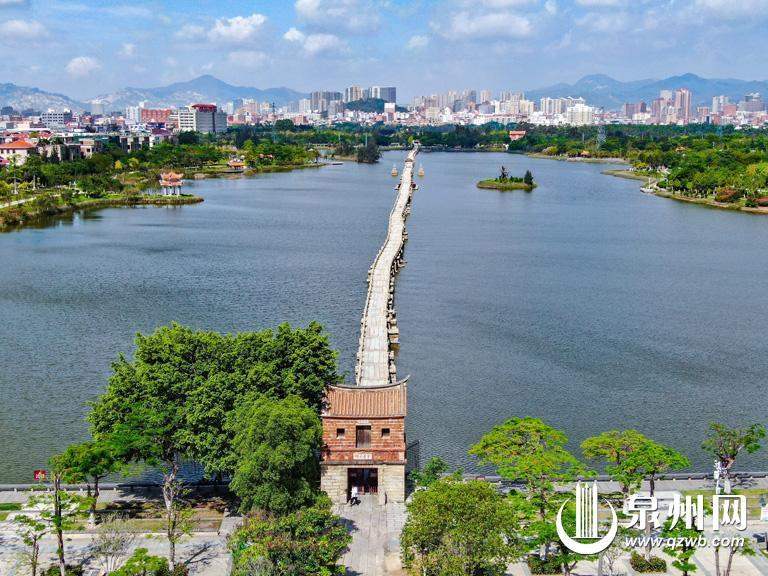

安平橋公園風景如畫(陳起拓 攝)

安平橋,俗稱“五里橋”,又名“西橋”“安海西橋”,橫貫于閩南沿海的晉江安海和南安水頭,是中世紀世界最長的跨海梁式石橋。該橋始建于南宋紹興八年(1138),紹興二十二年(1152)全線貫通,投入使用。長久以來,安平橋這一偉大的橋梁工程為民眾所稱贊,以“臥龍”“巨虹”等壯麗稱號閃耀于碑刻、志書、文獻、詩賦之中。

《重修安平橋記》碑是安平橋留存下的最早的橋碑,勒于明天順三年(1459)。現碑嵌于橋的中亭東側墻體,碑額篆書橫排,碑文則為楷書豎排。碑文啟首一句便寫道:“安平橋者,乃宋紹興間有室趙令衿攝郡作成之……”趙令衿系宋朝宗室,宋太祖趙匡胤次子燕王趙德昭的玄孫,紹興二十一年(1151)出任泉州太守。《泉州府志·名宦》記載他“博學能文,在郡留意教養,在任十幾年,大有政績”。趙令衿在泉時最大功績就是促成安平橋的建成。宋紹興八年(1138),僧祖派始建安平橋,安海海商黃護、僧智淵帶頭捐錢倡建。由于工程浩大,造橋進展緩慢。紹興二十一年趙令衿出守泉州后,續建安平橋,越年建成。因橋全長約五華里,故別名“五里橋”。安平橋不僅長,形式也不單調。它的橋墩采用花崗巖條石橫直交錯疊砌而成,有長方形、單邊船形和雙邊船形三種形式。安平橋的建成,不但便利民間往來,對于繁榮當時的泉州社會經濟,發展海外貿易,同樣具有十分重要的意義。《南安縣志》載有趙令衿撰寫的詠安平橋詩:“為問平安道,驅車夜已分。人家無犬吠,門巷有爐熏。月照新耕地,山收不斷云。梅花迎我笑,為報小東君。”賦詩之余,趙令衿還親撰《石井鎮安平橋記》碑文,記述建橋經過并描繪橋梁之雄偉外觀,同時表明他對建橋事業的重視。惜原碑早廢,碑文尚見載于《安海志》中。

安平橋中亭的石碑刻

安平橋上迄今保存著眾多的碑記、石刻,詳細記載著建橋歷史和歷代修葺等方面的史實。根據碑記石刻載述,由明至清,安平橋共有15次重修,其中比較重要的修繕有7次。在安平橋中亭周圍的十幾方古代重修碑記中,最早的是明天順三年,最晚的是清光緒十二年(1886)。其中一方《剔奸保民》碑是古代廉政文化的重要記錄。清乾隆二十七年(1762),鹽館干辦洪達借派銷食鹽之機,向安海民眾額外勒索鹽稅,導致民怨沸騰。當地百姓柯思淑等人聯合向官府申訴,最終由道臺譚尚忠受理此案,查實洪達的違法行為后予以嚴懲,并免除冗稅。案件審結后,于乾隆二十八年立《剔奸保民》碑于中亭,以警示官吏、守護民生。

清代官員徐汝瀾在出知晉江時,曾修繕晉江舊鋪橋、惠濟橋兩座古橋,后來他又兩度參與重修安平橋。在這期間,他也由晉江知縣一職,擢升為臺灣知府,再遷任泉州知府。安平橋上有三方碑刻與徐汝瀾有關:一方《重修安平橋記》碑今在安平橋中亭,碑文由時任臺灣知府的徐汝瀾親撰。碑文細述了徐汝瀾捐俸議修安平橋,紳士耆老踴躍參與,于清嘉慶十二年六月至隔年九月修繕了安平橋的過程。與該碑并立的還有一塊《萬古流芳》碑,記載此次重修安平橋士民捐資之芳名錄。這兩方碑刻均立于清嘉慶十三年(1808)。在中亭另有一方《重修安平橋記》碑,是清嘉慶二十一年(1816)立,同樣是徐汝瀾撰文,此時的他已出任泉州知府。碑額浮雕雙龍護牌,牌中豎刻篆書“皇清”二字。碑文記述清嘉慶二十年徐汝瀾知郡事再至泉州,得知安平橋橋圮后捐俸倡議重修。修橋工程于嘉慶二十一年夏仲告竣。徐汝瀾修橋不僅為地方建設作出貢獻,也為他贏得了士民的贊譽,攢下良好的官聲。后來民眾還為徐汝瀾建長生祠于晉江龍山寺東。

1938年,弘一大師由漳州經同安梵天寺前往安海時,路過安平橋。感懷于古橋的雄健,大師立于橋上,靜聽潮音低徊,心馳而神往。后來弘一大師駐錫于安平橋上的水心亭澄渟院,達一個月之久。在此期間,弘一大師書寫條幅數百廣結善緣,并撰下“如來境界無有邊際,普賢身相猶如虛空”“戒是無上菩提本,佛為一切智慧燈”等楹聯,傳為佳話。

用意志熔煉興橋宣言

石筍橋,今稱筍江橋,位于鯉城區新門外“石筍”古跡附近的筍江上,曾名履坦橋、濟民橋、通濟橋、浮橋等,始建于宋。舊時其南岸有媽祖宮、觀音寺、浮橋古街,北端連接黃甲街、接官亭、山川壇,曾是泉州古城通往西南方向的鄉村和同安、廈門、南安、安溪等地的交通要道。

筍江舊以舟渡,北宋皇祐元年(1049),泉州知州陸廣始造舟為梁,建“浮橋”以渡行人。嘉祐六年至八年(1061—1063),泉州知州盧革及僧本觀重修,又于兩岸作亭以翼衛,改名“濟民橋”。元豐七年(1084),轉運通判謝仲規復修,更名“通濟橋”。

南宋紹興三十年(1160),提刑官陳革與其弟陳知柔共同謀劃,簽書樞密院事梁克家、僧人文會從旁臂助,將浮橋改建為石橋。工程至乾道五年(1169)完工,耗時近10年。改造后,橋梁成為石質平板橋,橋面由94塊1米多厚、14米長的巨大條石鋪成。為解決兩橋墩間的跨度過長問題,橋梁還采用“伸臂式”的砌筑方法。這種伸臂結構設計最早見于中原地區,宋時應用于泉州橋梁上,無疑體現出泉州對中原地區先進橋梁建造工藝的繼承。盡管此時橋已成為石橋,但民間一直保留“浮橋”稱呼至今。乾道六年(1170),泉州太守王十朋出城迎接貴賓時途經石筍橋,得以“過而觀之”。王十朋作詩紀曰:“刺桐為城石為筍,萬壑西來流不盡。黃龍窟宅占江頭,呼吸風濤勢湍緊。怒潮拍岸鳴霹靂,淫潦滔天沒畦畛。行人欲渡無翼飛,魚腹蛟涎吁可憫……世無剛者橋豈成?名與萬安同不泯。”對陳革等人的造橋功績,贊不絕口。詩文亦如一面鏡子,映照出泉州人特有的精神氣質。“世無剛者橋豈成”絕非浮夸之辭,而是泉州人在面對浩瀚江海時用意志熔煉出的興橋宣言,字里行間浸透的是閩南人“愛拼敢贏”的勇毅與開拓精神。

據《重修通濟橋記》載,南宋慶元年間(1195—1200),僧了性在石筍橋北復修三小石橋,于是“橋之北相貫聯絡,以達于臨漳之門”。這三小橋后被稱為棠陰橋、甘棠橋、龜山橋。三座小石橋到了20世紀五六十年代僅留殘跡,現已修復。《重修通濟橋記》橋碑舊已佚,碑文見《晉江縣志》。

古時,“筍江夜色”為泉州八景之一。相傳,每逢月上中庭,由石筍橋上向下觀望,橋孔間即會倒映出一輪明月,其景如畫,令人癡醉。

施瑯將軍曾捐俸修復浮橋(石筍橋),橋岸邊現存康熙年間重修碑記。

不過,石筍橋也是命運多舛的。明嘉靖三十七年(1558)五月,倭寇襲擊泉州時,曾在石筍橋上駐扎29天,后又經此攻打南安,封樓和官民廨舍化為焦土。嘉靖四十年,官兵斷橋拒倭,“久之復修筑”。清康熙十六年至十七年(1677—1678),鄭經部隊在攻擊清軍時,曾兩次炸斷石筍橋,“以拒追兵”。1938—1939年,日軍侵華時,日機曾炸斷石筍橋。兵燹不斷,加上自然災害等,使得橋梁多次傾崎、塌陷甚至崩斷。也正因此,明清時期石筍橋曾歷多次重修。最為人所熟知的一次當是清康熙二十六年(1687)四月,施瑯將軍捐俸大修石筍橋,第二年八月竣工。鄉紳為此事立下《施瑯主持募捐修造浮橋碑》,碑文稱:“康熙癸亥,少保將軍靖海侯施公,平定臺灣旋師,捐俸修造安平西橋、郡城南橋,以次告竣。西隅士庶復以浮橋傾圮為請,遂蒙將軍捐俸千兩并集紳士共成盛舉。工興于丁卯年四月,成于戌辰年八月,用志功德永垂不朽……”該碑立于康熙二十七年,現存于江岸邊。

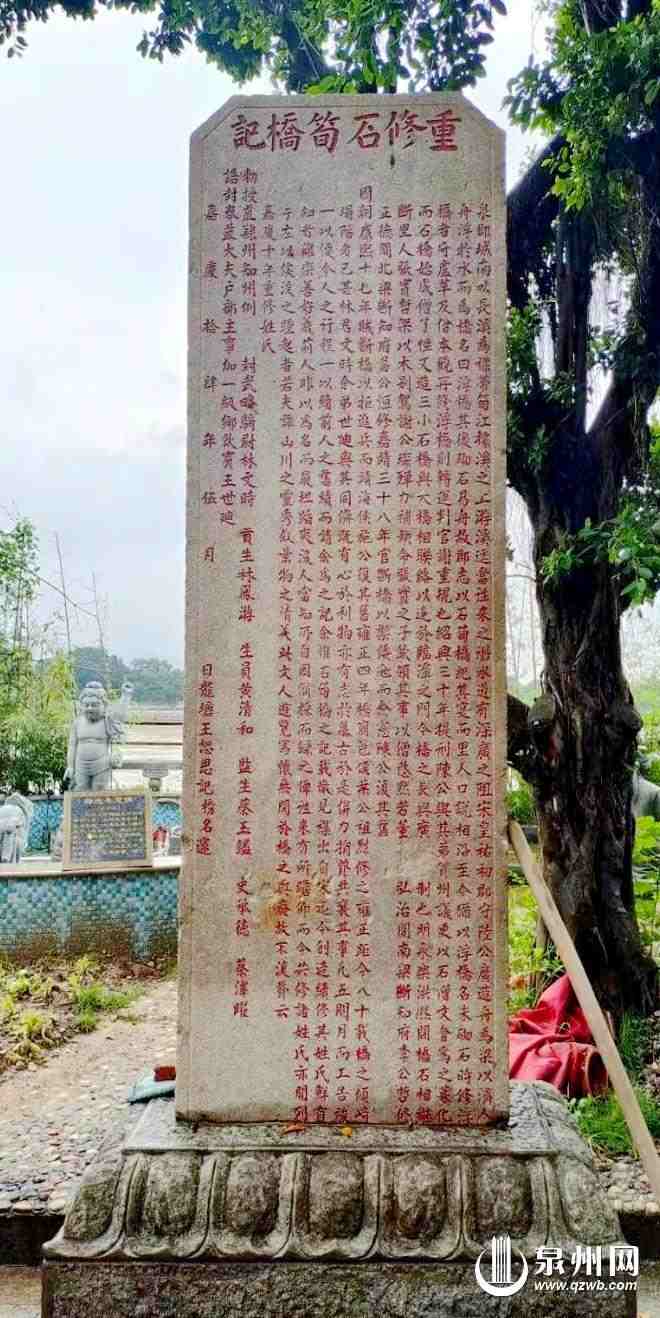

王恕思所撰《重修石筍橋記》碑

清雍正四年(1726)、嘉慶十四年(1809)、光緒三十一年(1905),石筍橋又歷重修。現筍江橋南岸還保存著清嘉慶十四年的《重修石筍橋記》橋碑。

石筍古橋與筍江新橋并列于江(泉州晚報資料圖)

1956年,泉州遭遇大水災,為改建石筍橋橋梁,橋上石刻、石建筑、塔幢等被拆除。1998年,在古石筍橋上游建起了筍江大橋,順利承接起石筍橋溝通南北兩岸的“要道”功能。時至今日,古石筍橋僅存一兩截殘段,立于筍江粼粼的清波之上,兀自述說著這里的輝煌往事。

泉人與蕃商友誼見證物

“江樹離離若可齊,江門之水下浯溪。諸峰返照潮聲遠,萬戶滄洲煙火低。來聽漁歌鷗泛泛,去隨秋色草萋萋。道人那得傷心恨,一任西山送日西。”這首詩出自明代晉江詩人莊一俊之手。詩中描繪的景色極富畫面感,又帶有憂思綿遠的感傷,讓人讀來不免有些神馳天外。但可能很少人能猜到,這首詩描寫的是泉州古橋順濟橋的秋景。

順濟橋曾是出入泉州古城商業區的主要通道(泉州晚報資料圖)

順濟橋遺址位于泉州古城南門德濟門外,橫跨晉江兩岸,以近順濟宮(天后宮)而得名,又稱浯渡橋、新橋等。該橋于南宋嘉定四年(1211)由泰寧狀元、泉州郡守鄒應龍主持建造,沿用至20世紀。

德濟門外的晉江屬浯江段。這浯江并不簡單,它“橫貫二里許……其地下通兩粵,上達江浙,實海國之沖衢,江城之險要也”。這里匯聚了桃源、武榮諸山流,一到下雨天,江水便會暴漲,“巨浪拍天”。古時要在這樣的江面上建一座石橋,談何容易!但鄒應龍及時汲取了宋代洛陽橋建造的成功經驗,在“維橋之前,累石為堡,以臨重淵”,于河床內拋填塊石和條石固定基礎。造橋需要大量資金,鄒應龍在建造順濟橋時,向蕃商發出號召,希望能得到他們的幫助。而蕃商也沒有讓鄒知州失望,慷慨解囊,踴躍捐資,解決了順濟橋資金的燃眉之急。資金一到位,鄒應龍僅用了不到一年的時間便造好了順濟橋。順濟橋是以太守鄒應龍主持、駐泉蕃商集資、泉州工匠打造的方式建設而成的,其本身就是泉州人與外國商人友好往來的見證。據資料顯示,古時順濟橋在橋北還特設段木梁吊橋,有警即吊起,以御敵寇。并筑有橋頭堡,置戟門,晝開夜閉。南端橋堡上勒有“雄鎮天南”四個大字。

順濟橋建成后歷代多有修繕,泉州名人顧珀、何喬遠、黃昌遇、懷蔭布、蕭漢杰等,皆曾為之作《記》。嘉靖十四年(1535),在泉州知府王士俊修繕順濟橋后,顧珀為之撰《順濟橋碑記》稱:“鎮南門外有浯江。江,百溪匯也。江之橫二里許,亙江之橫虹跨于其上而石之,是為順濟橋。宋嘉定四年(1211),實始之……”清楚記述了順濟橋的始建時間。

明萬歷四十年(1612)夏,晉江縣令陳宜蘇捐俸倡修順濟橋,安溪名士詹仰憲主修,越年春竣工。何喬遠作《重修浯渡橋記》記述此事。碑文稱頌陳宜蘇在修橋中“為之詳計”之功,另贊詹仰憲“居則布德惠人,動則舍力為公”。

清乾隆十五年(1750),順濟橋因水漲而橋斷兩道,第二年由泉州知府黃昌遇主持修繕。乾隆十七年(1752),溪流湍激,該橋復圮,雙孔通橋柵亭盡坍,黃昌遇于乾隆十八年(1753)七月復修,第二年十二月竣工。此后,黃昌遇親撰《重修順濟橋記》并勒于碑。

清乾隆二十二年(1757),順濟橋復圮,泉州知府懷蔭布與晉江知縣干從濂,委托貢監生李保、柯廷錫大修;乾隆二十四年(1759)八月告竣。懷蔭布自撰《記》并勒石,碑文稱:“夫出險履夷,愛民之心也;興廢舉墜,長民之責也。當日鄒公俶造即有望于后人之繕修。今也費以累千,遲以歲月,上下交勵,績用底成。繼自今官斯土者先事圖維,因時葺治。俾往來如織之赤子,永免病涉之虞焉,是尤予所望于后人者也。”將修繕橋梁的意義,說得明明白白。

遺憾的是,以上四方重修碑皆已佚失,碑文散見于清乾隆《泉州府志》、清道光《晉江縣志》等志書內。而今,順濟古橋也僅剩部分橋面和橋墩,在它的身畔早已屹立起順濟新橋。或許,人生如橋,碑如人生,有得必然也會有失。只是歲月滄海橫流,總能留下某些痕跡。

刺桐港黃金歲月的標志

歷代以來,鋪路修橋被普遍視為行善積德、功德無量的公益“眾籌”事業。南宋僧人道詢一生造橋200余座,其中數座還是古之名橋。景炎元年(1276),他還被賜號“靈應大師”,其人生履歷堪稱傳奇。

普濟橋渡,又稱潯尾橋、無尾橋,位于泉州后渚港北側(今豐澤區城東街道潯美社區一帶)入海處的海上。普濟橋渡的建造,是道詢急民眾之所急、解民眾之所困精神的又一次體現。南宋王象之在《輿地紀勝》稱泉州“水路據七閩之會,梯航通九澤之重”。南宋紹興年間(1131—1162),刺桐港“通互市于海外者,其國以十數”。海外貿易的激增,是泉州刺桐港迎來“黃金歲月”的標志,這也推動了與港口配套的設施的建設。據文獻載,南宋寶慶元年(1225)前后,后渚港番船云集,橋渡吞吐量有限,裝卸貨碼頭嚴重不足,造成海上貿易的諸多不便。寶慶二年(1226)春,道詢主持募捐建造普濟橋渡,紹定三年(1230)夏竣工并投入使用,緩解了后渚港碼頭海上貿易裝卸貨的緊張狀態。

“寶塔亭路”碑與“普濟橋渡”碑是道詢建造普濟橋渡的見證物

所謂“橋渡”,即伸入海中的碼頭。相傳普濟橋渡長約七八百米,石橋東側古有一座航標塔。此橋專供海船裝卸、交易貨物使用。在現今潯美社區的青蓮寺中,仍存兩塊石碑。一塊正面碑額鐫“普濟橋渡”;另一塊碑額鐫刻“寶塔亭路”。碑刻內容記錄僧人道詢主持建造普濟橋渡和寶塔亭路時的捐款人及捐款額。“寶塔亭路”碑的碑文記載稱:“寶慶丙戌(1226)季春始約,紹定庚寅(1230)孟夏圓成。主緣道詢謹題。”這是道詢建造普濟橋渡的見證物。

在修建普濟橋渡之后,道詢又相繼建成了彌壽橋、清風橋、登瀛橋等橋。累累功績,言之難盡。

“開閩文宗”吟嘯之地

吟嘯橋保存較好,仍可通行。

吟嘯橋,俗稱“隱龜橋”,位于晉江市梅嶺街道雙溝社區內,其址在潘湖南畔。該橋始建于唐,最初為木橋,據明萬歷《泉州府志》載,建造者為日映禪師(清乾隆《泉州府志》記為日輝禪師)。后來刺史王延彬、余廷英相繼修葺。宋咸平年間(998—1003),“邑人王養及僧行珍始為石橋”。

“吟嘯”之名據說與“開閩文宗”歐陽詹有關。《福建通志·卷8》載曰:“橋以歐陽詹嘗游憩嘯詠于此,故名。”相傳歐陽詹少時讀書龍頭嶺(位于吟嘯橋西北的紫帽山側),往來潘湖村,必經此橋,常在橋上吟嘯。

宋時,吟嘯橋是南北陸上交通要道。往北經御賜橋、新橋入泉州城,再出城北洛陽橋,便可通達福州;往南經古陵,過康店驛,可達漳、廈。

明人莊一俊曾作《詠吟嘯橋》詩云:“歐子考盤處,潘湖是故村。偶尋山水跡,乘興到橋門。逝者空懷古,鷗來欲斷魂。平田野望闊,吾此駐黃昏。”

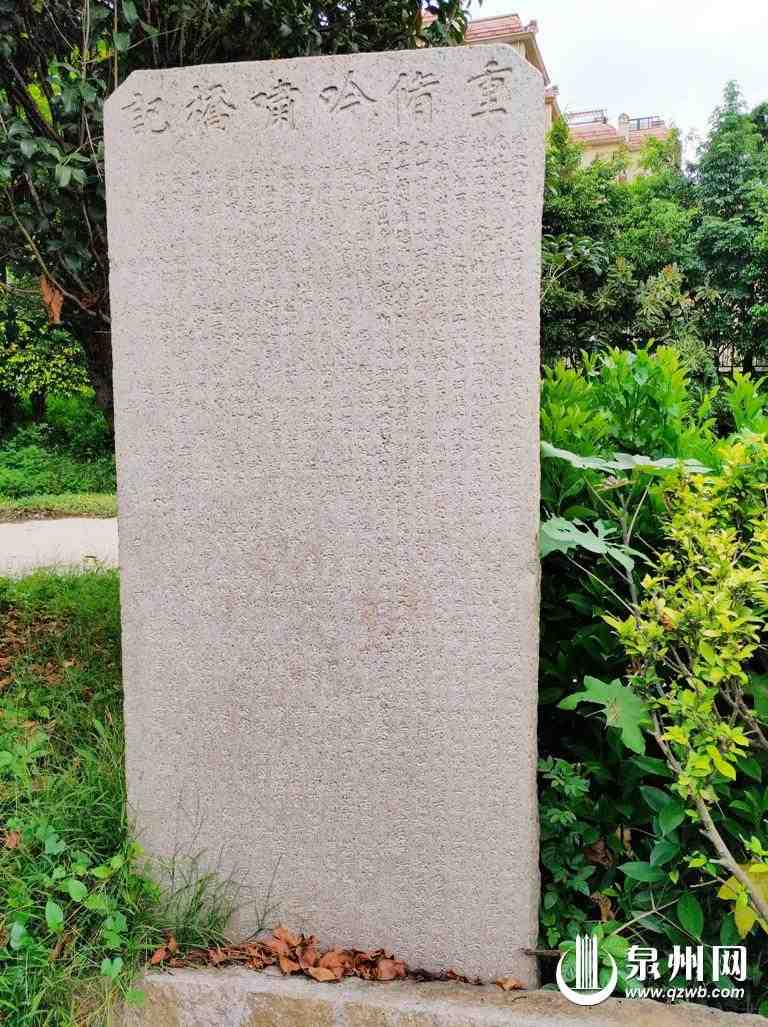

清代《重修吟嘯橋記》碑

如今,在吟嘯橋北立有一方《重修吟嘯橋記》碑。該碑由清代文林郎莊文進撰文,于清乾隆三十九年(1774)立。碑文記述乾隆三十二至三十八年(1767—1773)重修吟嘯橋的經歷,并錄有捐資人名百余。通過該碑可知,當時重修是由晉江司訓李保首倡,他“料工召匠,指畫成規,并捐金為倡”。倡修者還包括生員李瑚璉,同時有赴臺灣墾荒致富的中憲大夫、鄉紳吳洛捐資助修,該碑也成為晉江與臺灣淵源研究的實證。此外,碑文首段即對“吟嘯”之名來歷加以闡述:“昔歐陽行周(歐陽詹)先生居潘湖,常乘小舟往來吟嘯于煙浦之下,后人因以名其村與橋。橋以‘吟嘯’名,志前賢舊跡也。”

傳奇名將兌現兒時心愿

濠溪橋現狀

濠溪橋,又名龍津橋、河市橋,位于洛江區河市鎮河市村、霞溪村之間,由僧人宗爽始建于北宋大觀年間(1107—1110),原系木梁橋,后遭火毀;南宋紹興年間(1131—1162)重建,名“濠溪橋”;嘉定六年(1213)楊炳又重建,改名龍津橋;明隆慶三年(1569),抗倭名將、都督俞大猷捐俸重修濠溪橋,將其建為石梁橋。古橋原為6墩7孔,其中有5個船形墩,每孔架上石板梁5根,每根石板梁重約4.8噸。1959年,濠溪橋進行加固改造,使橋面整體抬高約1.68米。后來又進行第二次拓寬改造,在上游橋墩的軸線上架起7根輔助柱。

濠溪橋頭的文保碑

俞大猷出生于河市,重修濠溪橋是他情系桑梓的一種表現。濠溪橋頭的觀音廟旁迄今仍存有明、清重修碑三通。其中一方是俞大猷親撰的《重建濠溪橋碑》,該碑碑文記載了他重修濠溪橋的因緣故事:大猷9歲時,有一天隨父親俞廣贊到叔祖父家探親。路過濠溪橋頭,看到始建于宋的濠溪橋只剩下孤零零的橋墩,溪上無梁木可行,行人只好蹚水涉險過河。一問,方知是幾天前樵夫不小心將橋板燒毀了。大猷見此情形便立誓說等自己長大后,必要重建此橋,以利行走。人小志向大,俞大猷這番話獲得父親的鼓勵,而他也悄然謹記于心。隆慶年間,因抗倭揚名的俞大猷官封右都督,捐俸建造了濠溪石橋,既是安慰父親在天之靈,也是了卻兒時心愿,為家鄉人民做了一件功德無量的事。該碑書體端莊凝重,結構嚴謹,是研究俞大猷及閩南橋梁歷史的重要物證。

俞大猷為帥時,在福建與廣東等地與戚繼光聯手抗倭,曾大敗倭寇于興化城,又與倭寇戰于廣東的饒平、惠州、潮州一帶,使倭寇一聽“俞家軍”至,聞風喪膽。時人將他與戚繼光并稱為“俞龍戚虎”,是流芳百世的抗倭英雄。他與濠溪橋的故事,為名將傳奇再添注腳。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com